佐賀冷凍食品株式会社は、創業118年の歴史をもつ、佐賀県の老舗企業です。

今回は、地域食品への想いや商品づくりへのこだわり、

商談会での経験や今後の取り組みについてインタビューしました。

(前編はこちら)

―商談会に出展されて、手ごたえや感想はいかがでしたか。

◆台湾商談会について

我々が克服すべき課題として、それが改善されることによって、

海外に輸出できる扉が開けるのではと思っています。

現地のバイヤーの方々には、自社商品について非常に興味をもっていただきました。

しかし同時に、克服すべき課題を感じています。

例として、多くの方に興味を持っていただいた、“レトルトの『カレーソース』”です。

エキスとして入れているビーフブイヨンが、畜肉に関する輸出の規制に引っかかるもので、

商談が先に進むことができませんでした。

これは、以前から海外の展示会に行った際にもよく言われていたところで、

「克服をしないといけない課題のひとつ」でもあると感じています。

今では本格的に、ブイヨンを使わずにカレーソースを作っていこうという動きを

少しずつしています。シェフとも話をしながら、

“ブイヨンを使わずにどれだけコクや風味を出せるか” というような試作開発を進めているところです。

-544x262.jpg)

台湾商談会にて

-544x262.jpg)

-544x262.jpg)

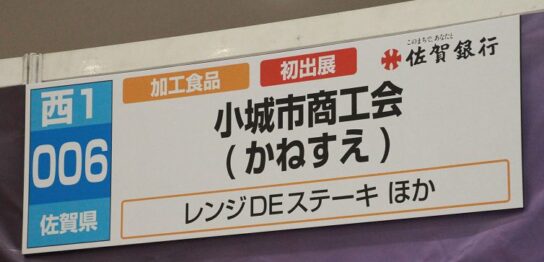

◆地方銀行フードセレクション・地方創生『食の魅力』発見商談会について

地方銀行フードセレクションや『食の魅力』発見商談会は、知名度のある展示会。

商談会はスタート地点です。

その時に成約がなくても、商談会が終わった後にバイヤーの方から連絡をいただいたり、

実際に我々が東京に出張したりします。

商談会で名刺交換をした方々、特に「このお客様と商談をしたい」という方々など、

重点的に回るお客様を決めた後に商談をしていました。

商談会での成約がその時に決まって、今も継続して続いているお取引先も多々あります。

2年前のフードセレクションの時には、ある百貨店さんと取引が決まって、

今もお中元お歳暮でずっと採用いただいていています。

展示会の中では、バイヤーの方のニーズと合うのか合わないのかというのを初期段階で、

お互いに話をしていくことが一番大事です。

バイヤーのかたのニーズに合わなければ、どれだけ商談をしたりメールや電話を

したりしても、結局その時に成約としては結びつかないことがあります。

すぐに結果は出なくても、後々(例えば半年後、1年後など)結果は出てくると思います。

-600x358.jpg)

-300x200.jpg)

『食の魅力』発見商談会

◆ 既存のお客様を大切にする

あらかじめ、今お取引をしている業者さんに関しては特に商談会にお呼びします。

お取引先様の中でも、重点的に取り組んでいきたい業者さんや、

バイヤーさんがいらっしゃいます。反対に、弊社ともっと力を入れていろいろと

取り組みたいというバイヤーの方がいらっしゃる場合もあります。

そのため、既存のお取引先様を積極的にブースにお呼びして、新商品が出ていれば

そこでご案内をするなど、商談会の中でも、既存の取引先の方と話をする機会を

多く作っています。

◆ 新規のお客様(バイヤー)は、先方のニーズをお聞きして提案する

ブースに訪れた方に関しては、商品を少し手に取っていただいて時間をかけて

見られているようであれば、お声がけしています。

一番他社さんと違うのが、我々はあまり試食をお出ししていないことなんですね。

試食を出すことで満足せず、本当に興味をもっていただいている方に対して

我々がお応えするという形です。

自分たちの中でのルールがあって、本当に興味があって「一緒に取り組んでいきたいね」

という方に関してご提案します。商談会が終わった後からが本当のスタートです。

まず商談に集中をして、その後の電話でのやりとりや、メールでのやり取りのなかで、

話を広げていきます。

ある意味そこがうちの企業の文化といいますか、そうやって仕事の仕方や展示会に

出展した時のやり方、文化や流れというのが定着してきたのかなという感じです。

―近年増えている商工会や自治体からの補助・サポートについて

商談会に出るにしても、自前でやるには限界があります。

そういったいろんな商工会さんだとか、

国の官公庁さんなどのいろんな制度を使うことで、前に進むことができます。

中小企業零細の人にとって、非常にありがたいですね。

―海外向けの商品について

「日本でしか作れないようなものをそのまま出していく」ことが、海外で売れる要素

意外と、海外に持っていくからといって新しくデザインをしたり、

味付けを現地の方に合うようなものにしたりだとか、

そういう“現地化”していくということをしない方がお客様にとって非常にありがたい、

ということもあります。

よく「海外に持っていくからといってデザインだとか味付けは変える必要はないんだよ」と

言われます。日本国内で売っている味付けも“そのままの状態”で。

海外でも日本食を作っているメーカーさんというのは多数あります。

海外仕様に変えてしまうこと(現地化)で、

「逆に海外でもできるのではないか、同じような商品だったら価格が安い方が絶対いい。

結局、現地(例:香港なら香港、台湾なら台湾)のメーカーから買った方が安いのでそっちから買う」

という方はよくいます。

「そのままの状態で持っていった方がその商品の価値としては上がりますよ」というふうに言われますね。

日本食の人気については、海外の方の中でのイメージが「安心・安全」というところが非常に良い

という印象を強く受けます。

和食としての、海外にはない繊細な味付けだとか盛り付けの仕方も含めて、

安心して海外の方でも食べられるという所が今の日本食の1番の強みのようですね。

3年前ぐらいに海外の方とお取引をした際に、そのままの方がかえって現地の方は

“日本でちゃんと作っている“という良さが通じるので、そこは何にも手を加えない方がいいですよ、

と言われました。

そういったことから、「日本でしか作れないようなものをそのまま出していく」ことが、

海外で売れる要因、要素の一つかなと思っています。

-544x262.jpg)

―今後について

製造業のほうに力を入れながら、両業種のかじ取りをしていきたいです。

現在の2本柱の良さは残しつつ、他社ができない所を我々が切り拓いていきたいです。

今年(2020年)4月には、地域の方々と連携をして協同組合を設立しました。

共同で効率化できる所はどんどん組合の中でおこなっていこうという動きを持っています。

商品開発を組合の中でやっていくだとか、さらにその輪を広げて、

将来的には地域産品をより日本国内や海外に販売をしていく予定です。

そして、昨今言われている“事業承継の問題”の受け皿として組合を

活用していこうかなと考えています。こういった機能を活用して、

新たな提案の仕方、また店舗内の売り方を我々が提案できればと思っています。

我々の周りには、

「いいものを消費者の方に食べていただきたい、地域の物を外に出していきたい」と

こだわりを持っている方が多く、生産者の方々の人柄の良さを日々感じます。

ひとりひとりの生産者の想いなしで、自社だけでは取り組めません。

そういった方が周りにいらっしゃることで自社の商品が出来上がってくるのです。

それらが合わさって、良い商品には地域の良さとか特徴などが

前面に出てくるのかなと感じています。

-e1592802790775-544x262.jpg)

-e1592802872621-544x262.jpg)

-544x262.jpg)

「佐賀冷凍食品株式会社 インタビュー」 前編はこちら

産地問屋 かねすえ(佐賀冷凍食品株式会社)

〒849-0311 佐賀県小城市芦刈町芦溝128-3

TEL:0952-66-4521

FAX:0952-66-4523

公式HP:https://kanesue-saga.jp/